Gesetzliche Grundlagen zur Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs

Mit dem Bundesgesetz über die Plattformen für die elektronische Kommunikation in der Justiz (BEKJ) wird der elektronische Rechtsverkehr für professionelle Anwenderinnen und Anwender sowie für Justizbehörden in Zivil- und Strafverfahren obligatorisch. Verwaltungsverfahren unterliegen kantonalem Recht, ausser diejenigen vor Bundesgericht.

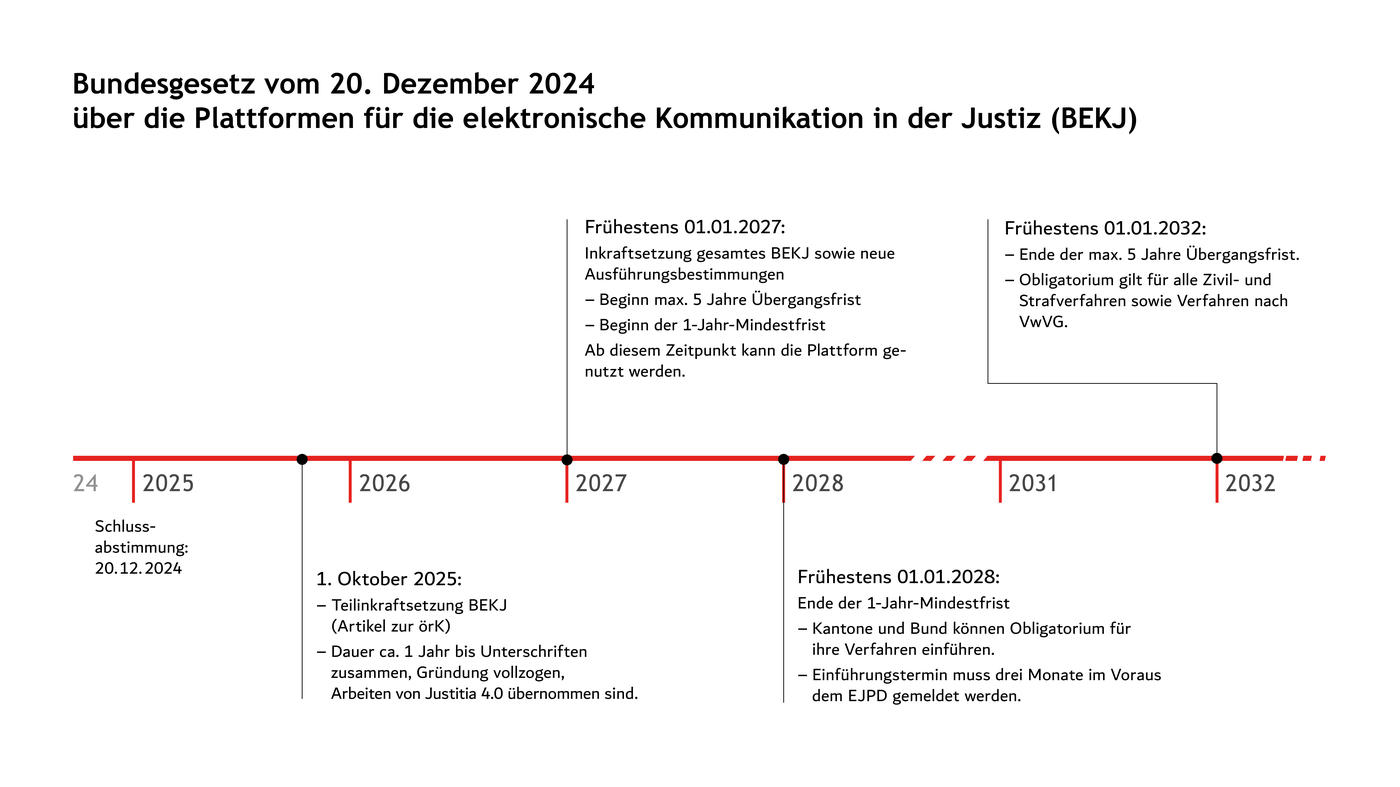

Dieser Zeitstrahl gilt nur für zivil- und strafprozessrechtliche Verfahren, für Verfahren vor Bundesgericht sowie für Bundesverwaltungsverfahren. Für kantonale Verwaltungsverfahren gelten deren Inkraftsetzungsentscheide.

Quelle: Bundesamt für Justiz

Worum geht es im BEKJ?

Das Bundesgesetz über die Plattformen für die elektronische Kommunikation in der Justiz (BEKJ, Art. 3 bis Art. 16) sieht vor, dass eine öffentlich-rechtliche Körperschaft (justitia.swiss) die Plattform justitia.swiss betreiben und weiterentwickeln wird. Die Körperschaft wird ihre Tätigkeit aufnehmen, sobald das BEKJ in Kraft getreten ist und der Bund sowie mindestens 18 Kantone die Gründungsvereinbarung unterzeichnet haben.

Ausserdem definiert das BEKJ die technischen Anforderungen an die Plattform justitia.swiss sowie deren Funktionen, unter anderem:

- Adressverzeichnis: Damit den auf der Plattform registrierten Gerichten, Behörden sowie weiteren Benutzerinnen und Benutzern Dokumente zugestellt oder Akteneinsicht gewährt werden kann, braucht es ein Adressverzeichnis. Aufgrund des Obligatoriums müssen Behörden (Gerichte, Straf- und Verwaltungsbehörden) und die Anwältinnen und Anwälte sowie berufsmässig handelnde Vertreterinnen und Vertreter über eine Adresse auf der Plattform verfügen.

- Schnittstelle zu Fachapplikationen: Eine Schnittstelle zur Plattform steht zur Verfügung, damit Fachapplikationen direkt mit der Plattform kommunizieren können. Dies ermöglicht, dass Fachapplikationen automatisiert Dokumente an die Plattform übermitteln und abrufen können.

- Authentifizierung auf der Plattform: Um die Plattform nutzen zu können, müssen sich die Benutzerinnen und Benutzer an der Plattform authentifizieren. Dies geschieht mittels einer elektronischen Identität, welche mindestens dem Sicherheitsniveau substantiell oder hoch gemäss dem Bundesgesetz vom 27. September 2019 über die elektronischen Identifizierungsdienste (BGEID) entsprechen muss.

- Datenschutz: Da die Plattform in einem sehr sensitiven Bereich eingesetzt wird, muss dafür gesorgt sein, dass der Datenschutz angemessen beachtet wird. Deswegen wird für den Betrieb der Plattform vorgeschrieben, dass die jeweiligen Server physisch in der Schweiz sind und dass nur Schweizer Recht auf diese Plattform anwendbar ist. Drittpersonen, die beizogen werden und Zugang zu den Daten erhalten, müssen ebenfalls Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz haben und dem Schweizer Recht unterstehen.

Was passiert falls die Plattform nicht erreichbar ist?

Für den Fall, dass die Plattform am Tag des Fristablaufs nicht erreichbar ist, werden laufende Fristen, gesetzliche wie richterlich festgelegte, verlängert und zwar bis auf den Folgetag, nachdem die Plattform wieder erreichbar ist. Fällt dieser auf ein Wochenende oder einen anerkannten Feiertag, dann verlängert sich die Frist bis zum nächsten Werktag. Massgebend ist das Recht des Kantons, in dem die verfahrensleitende Behörde ihren Sitz hat (Art. 26 BEKJ).

Wann tritt das Obligatorium in Kraft

Das Parlament hat im Dezember 2024 das BEKJ verabschiedet. Der Bundesrat hat die Teilinkraftsetzung des BEKJ (Artikel zur örK) per 1.10.2025 beschlossen. Das gesamte BEKJ wird frühestens per 1.1.2027 in Kraft gesetzt. Ab diesem Datum (1.1.2027) können:

- Anwältinnen und Anwälte freiwillig ihre Eingaben elektronisch über die Plattform einreichen.

- Die Behörden (Gerichte, Staatsanwaltschaften und Verwaltungsbehörden) müssen über ein Profil auf der Plattform verfügen.

- Die Behörden müssen die elektronischen Eingaben entgegennehmen und dürfen Zustellungen an Anwältinnen und Anwälte vornehmen.

Die Kantone haben einen gewissen Spielraum bei der Umsetzung: Sie bestimmen selbst, ab wann der elektronische Rechtsverkehr über die Plattform in ihrem Kanton obligatorisch ist und die vollständigen Bestimmungen des BEKJ gelten. Sie müssen ihr gewähltes Datum mindestens drei Monate im Voraus dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement melden.

Das Obligatorium für elektronische Eingaben für Anwältinnen und Anwälte gilt erst ab Inkraftsetzung im Kanton. Für Behörden gilt ab diesem Termin die elektronische Aktenführung. Auf hängige Verfahren bleiben die Verfahrensbestimmungen nach bisherigem Recht anwendbar (Art. 407g ZPO und Art. 103c StPO vgl. Anhang im BEKJ).

Der Zeitpunkt der Einführung darf frühestens ein Jahr (frühstens 1.1.2028) und spätestens fünf Jahre nach dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes (Artikel zur Plattform) liegen. Spätestens ab 2032 müssen somit alle professionellen Akteure im Justizbereich, wie beispielsweise Anwältinnen und Anwälte, Gerichte und Behörden, ihre Kommunikation über eine elektronische Plattform abwickeln.